自分事として考えるこれからの商店街

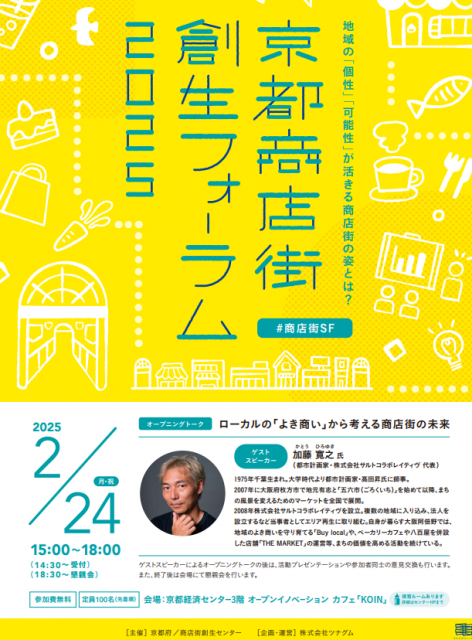

2020年2月22日、商店街創生センター主催「京都商店街創生フォーラム」を、京都経済センターにて開催しました。活動の中で出会った商店街のみなさんが一堂に集い、事例共有や交流の場として、約120名が参加。自分ごととして商店街のこれからをともに考えました。

イベントレポート(前編)では、第一部:名古屋・円頓寺商店街『商店街でのウチとソトの関係性』についてご紹介しました。本記事では、イベントの第二部:活動プレゼンテーションと第三部:ネットワークキングの様子をお届けします。

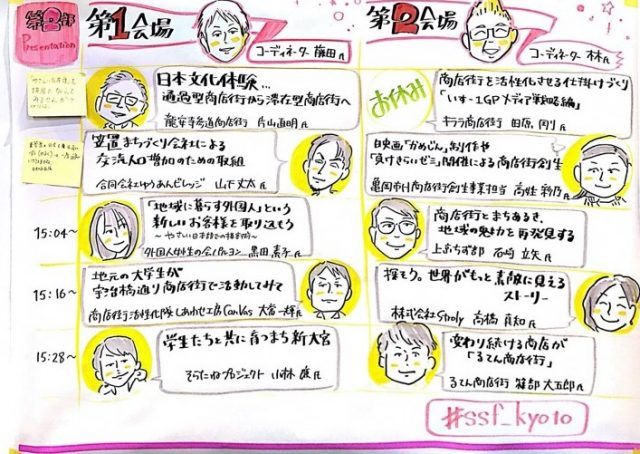

第二部:活動プレゼンテーションタイム 「商店街の取組を知る・つながる・考えるキッカケに」

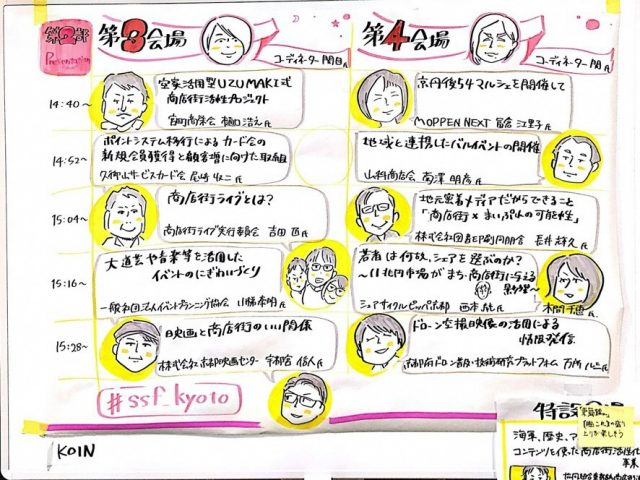

第二部では府内商店街の取り組みや、商店街・地域を舞台に活動する事業者・若者の取組について、4会場に分かれて各自8分間のプレゼンテーションを実施。参加者は興味のあるテーマのプレゼンを選んで聞きにいく分科会形式です。

ご登壇いただいたのは全20事業者・団体 。商店街の代表や、商店街をフィールドに活動する学生、企業など様々です。

<当日登壇者一覧>

一般社団法人イベントプランニング協会「大道芸や音楽等を活用したイベントのにぎわいづくり」

外国人女性の会パルヨン「「地域に暮らす外国人」という新しいお客様を取り込もう〜やさしい日本語での接客術〜」

上京ちず部「商店街とまちあるき、地域の魅力を再発見する」

亀岡市H商店街創生事業担当「映画「かめじん」制作や「負けきらいゼミ」開催による商店街創生」

株式会社京都映画センター「映画と商店街のいい関係」

京都府ドローン普及・技術研究プラットフォーム「ドローン空撮映像の活用による情報発信」

久御山サービスカード会「ポイントシステム移行によるカード会の新規会員獲得と顧客増に向けた取組」

シェアサイクルピッパ京都「若者は何故、シェアを選ぶのか?〜11兆円市場がまち・商店街に与える影響〜」

商店街活性化隊しあわせ工房CanVas「地元の大学生が宇治橋通り商店街で活動してみて」

商店街ライブ実行委員会「商店街ライブとは?」

株式会社Stroly「探そう。世界がもっと素敵に見えるストーリー」

そらたねプロジェクト「学生たちと共に育つまち新大宮」

株式会社図書印刷同朋舎「地元密着メディアだからできること「商店街×まいぷれの可能性」」

協同組合東舞鶴商店街連盟「海軍、歴史、アニメ等コンテンツを使った商店街活性化事業」

宮町商栄会「空家活用型UZUMAKI式商店街活性プロジェクト」

MOPPEN NEXT「京丹後54マルシェを開催して」

山科商店会「地域と連携したバルイベントの開催」

合同会社ゆうあんビレッジ「笠置まちづくり会社による交流人口増加のための取組」

龍安寺参道商店街「日本文化体験・・・通過型商店街から滞在型商店街へ」

るてん商店街「変わり続ける商店が「るてん商店街」」

●20の事例の数例をご紹介

まずご紹介するのは、南丹市園部町にある宮町商栄会会長の樋口浩之(ひぐちひろゆき)さん。「空家活用型UZUMAKI式商店街活性プロジェクト」をテーマに、お話いただきました。

「UZUMAKIプロジェクトと呼んで、商店街の空き家活用に取り組んでいます。『ひきよせる』『かきまぜる』『中心をつくる』の3つの働きを期待して、渦巻きと名付けました」

現在改修中の空き家は、2階建の元住宅。「UZUMAKI bldg.」として2020年4月にオープン予定です(2020年4月1日オープン)

「『ひきよせる』ために、1階をコワーキングスペースやカフェにします。まだオープン前ですが、地域の学生が作業をしていたり建築士や商社マンなどが来たりしていて。ありがたいことに、すでに満員です(笑」

2階にはいくつかの個室があり、オフィスとしても住居としても利用可能な場所になります。

「僕も当事者になろうと思い、事務所をここに移しました。様々な人が訪れ仕事していたり、壁塗りなどの工事作業も地域の人を巻き込んでやっていることもあり、『かきまぜる』はできつつある状態です」

「『中心をつくる』について、中心になるのは『人』です。事業をするのも、ものを消費するのも、町の歴史も全て人から始まると思うんです。そしてそれらを繋ぐのも人。だから『UZUMAKI bldg.』を人が集まり、町の中心になるような場所に育てていきたいです」

続いてご紹介するのは、上京ちず部。テーマは「商店街とまち歩き〜地域の魅力を再発見する〜」。商店街×まち歩きの面白さについて、石﨑立矢(いしざきたつや)さんからお話しいただきました。

上京ちず部の発足は2017年。現在はメディア、観光、起業支援、 デザイン、 イラスト、広報などの専門家がメンバーとして所属し、更新性のある地図づくりや地図を使ったまち歩き企画に取り組んでいます。

商店街×まち歩きを始めたのはどのような背景からだったのでしょうか。

「ちず部を発足する以前から、千本通の商店街かいわいで大企業の発祥地、銭湯、映画館跡などマニアックな場所を訪ねる『 千ブラちょっと昭和なまち歩き 』を開催したり、宮津市に住んでいた頃は点在するお店を面にする仕掛けとして『みやさんぽ~ほおバル!よくバル!宮津がんバル!!~ 』というイベントを開催したりしていました。」

「まち歩きをする中で、まちの歴史や関わってくれる地域の人が豊かだとに気づき、僕たちも、まちで暮らす人との繋がりが新たにできたり、動き方が変わったりしました」

「良さを再認識できるまち歩きイベントは、想像以上に参加者にも商店街やまちの人にも好評で、こうしたまち歩きを広めていきたいと考え、まち歩きに欠かすことのできない地図作成をするため上京ちず部を立ち上げました」

「地図を作ることで、周辺エリアの資源・歴史・人材を面で一覧し、共有、保存できます。『地の人×面白がる人×なにかに詳しい人』の組み合わせでできることは無限にあります。商店街で何かしたい人、ぜひ一緒にやりましょう」

京都市右京区にある龍安寺参道商店街の片山直明さん。テーマは「日本文化体験・・・通過型商店街から滞在型商店街へ」です。龍安寺参道商店街は、世界遺産「龍安寺」と「仁和寺」への参道に位置しています。多くの観光客が訪れるにも関わらず、残念ながら立ち止まる人は少なく、通過するだけの商店街になっていました。そんな状況を改善しようと片山さんを中心とした日本文化体験を軸とした滞在型商店街づくりが動きだしました。

「公衆トイレがない。買い物できる場所がない。弁当を買っても食べる場所がない。問題点が多く、売りがない商店街でした。そこで売りのある商店街を作ろうと、海外観光客に人気の日本文化体験スポットを作ることにしました(龍安寺参道商店街片山さん)」

2018年度からプロジェクトを開始し、コンテンツづくりに勤しんだ商店街のみなさん。観光客の反応を見て、最終的に武道(弓道・居合道)、書道、茶道、着物・和装、折り紙、日本舞踊の6つにテーマを決めました。

初めは無料でプログラムを提供していましたが、持続可能なものにするため、有料化を検討。アンケート調査の結果、60%以上の観光客から4000〜5000円が適正価格であるとの回答を得たことから、有料に踏み切りました。

「商店街の人たちは、日本語しか喋れません。そこで立命館大学の小澤ゼミと協働して、英語版・韓国語版・中国語版の説明文を作成しました。また、商店街全体で、音声翻訳機『ポケトーク』を導入。この2つによって、外国語を話せない私たちでもスムーズにサービス提供できるようになりました」

他にも、各店舗のトイレを無料開放したり、商店街で購入した食べ物を持ち込める休憩スペースを設置したりと、商店街を訪れた人が楽しめるような環境づくりをしています。

京都でシェアサイクルサービスを提供する「シェアサイクルPiPPA(ピッパ)」。木間千恵(このま ちえ)さんからは「若者はなぜシェアを選ぶのか。11兆円市場がまち・商店街に与える影響」というテーマでのプレゼンしていただきました。

PiPPAは2018年6月に京都エリアを立ち上げ、2020年2月現在、ポート数は京都市内約120箇所、ユーザー数は約1万6000人に上ります。片道利用できるため、公共機関と組み合わせることでユーザーの柔軟な移動を可能にしています。

「シェアリングエコノミーとは、個人や企業が持っている固有資産をインターネットを介して興味ある方が利用できるものです。この分野は2030年代には11兆円規模になると言われています」

「商店街には、情報・移動・コンテンツの3つの課題あるのではないでしょうか。言い換えると、どんなお店があるのかわからない、駐車場や駐輪場がない、わざわざ行きたいお店がないということです。そこでシェアリングエコノミーを生かすことでどう解決するのか考えました」

「現在スマホの普及によりSNSなどを利用して様々な情報が得られるようになりました。シェアリングサービスは、所有しなくても良い事や空いた時間・空間、使わないものの有効活用ができるもので、特に利用率の高い若者は合理的で有用な情報を多く得ていると考えます」

「例えば、情報発信手段として、料理配達サービス『Uber Eats』を導入するのも良いでしょう。オンラインで注文し、美味しければ実店舗で食べてみようと足を運ぶ人が増えるはずです。移動については、空き店舗や空き地を活用してPiPPAのポートや駐車場を設置。自転車や車の置き場を心配することなく利用できる環境を整えましょう。」

「行きたくなるコンテンツとしては、シェアオフィスやコワーキングスペースがあります。仕事場を商店街に作ることで、行くきっかけをつくれます。こうしたシェアリングサービスを商店街に導入するメリットは、関係人口の増加に繋がることです」

「行きたいお店がある。知り合いがいる。そうした繋がりがこれからの時代、重要になってきます。商店街に住んでいる人や観光客のみをターゲットにするのではなく、商店街を行き来する人を増やすことが商店街を盛り上げることになるのではないでしょうか。その手段としてシェアリングサービスを使ってもらいたいです」

当日、会場に来られなかった協同組合東舞鶴商店街連盟の土田幸正(つちだ ゆきまさ)さんは、「海軍、歴史、アニメ等コンテンツを使った商店街活性化事業」のプレゼンをオンラインで実施。今後、オンラインでのプレゼンテーションが増えることで、今まで会場に来たくてもこれなかった方々にもオンラインで参加していただくことが可能になります。

他のプレゼンテーションの様子

©まいぷれ 株式会社図書印刷同朋舎「地元密着メディアだからできること「商店街×まいぷれの可能性」」

©まいぷれ 京都府ドローン普及・技術研究プラットフォーム「ドローン空撮映像の活用による情報発信」

第三部:ネットワーキングタイム「自分ごととして考えるこれからの商店街」

第三部は、ゲスト、プレゼンテーター、参加者を巻き込んでのネットワーキングタイム。テーマは、「自分ごととして考えるこれからの商店街」。一人ひとりの興味関心から、商店街への関わりしろを探ります。

まずは5〜6人に分かれて、感想共有タイム。近くの人と自己紹介をし、第一部・第二部の感想を話しました。

打ち解けたところで、「商店街×◯◯でつながる場」に進みます。

商店街でどんなことが面白いだろう?

商店街で自分が関わるとしたら何ができるだろう?

そんな視点から、商店街に掛け合わせたいキーワードを◯◯として紙に記入。先ほどと同じグループでシェアし、自分ごととして考える一歩を踏み出しました。◯◯にはライブ、アート、映画、デザインなど様々なキーワードが飛び出し、商店街が多様な人にとって活動拠点となりうることを実感する時間となりました。

そして最後は、「商店街×◯◯で繋がる時間」。参加者はキーワードを記入した紙を持ち、会場を動き回ります。似たキーワードを記入した人と繋がったり、商店街が必要としているスキルを持つ人に声をかけたり。「それ面白いね」、「ぜひ一緒に何かしよう」という声があちらこちらから聞こえてきました。

おわりに

盛り上がったネットワーキングタイムは、会の終了を告げた後も続き、名残惜しそうに会場を去る人の姿も見られました。

ゲストから様々な事例を学んだ上で、「商店街×◯◯」をキーワードに、参加者一人ひとりが自分ごととして商店街への関わりを考えた一日。好きなことや得意なことを生かして、商店街に関わる第一歩を踏み出すきっかけになったのではないでしょうか。

商店街に関わる多くの人と開催することができた、「京都商店街創生フォーラム2020」。この場から、京都の商店街をフィールドに新しい動きが生まれることを期待しています。